Wie barrierefrei ist dein E-Learning-Tool?

Fast jedes Autorentool wirbt mittlerweile damit, dass sich barrierefreie E-Learnings erstellen lassen. In der Praxis ist das aber selten so einfach. Wenn Tools wie Articulate, Rise, Captivate oder Lectora von Barrierefreiheit sprechen, meinen sie meist: Das Tool bietet Funktionen, mit denen du Inhalte potenziell barrierefrei gestalten kannst, wenn du sie bewusst einsetzt.

Wenn du nach gängigen Standards und Best Practices arbeiten willst, reicht dieses Versprechen allein nicht. Die Aussage „Dieses Tool kann barrierefreie Inhalte erstellen“ bedeutet nicht, dass jeder Kurs automatisch barrierefrei ist. Sie bedeutet: Das Tool ermöglicht es dir, sofern du die Funktionen korrekt nutzt und das Tool selbst keine technischen Lücken hat.

Wenn die Barrierefreiheit allein an deiner Kompetenz hängt, ist das super. Aber sobald das Problem im Tool selbst liegt, wird ein wirklich barrierefreier Kurs nur in eingeschränkter Form oder gar nicht möglich sein.

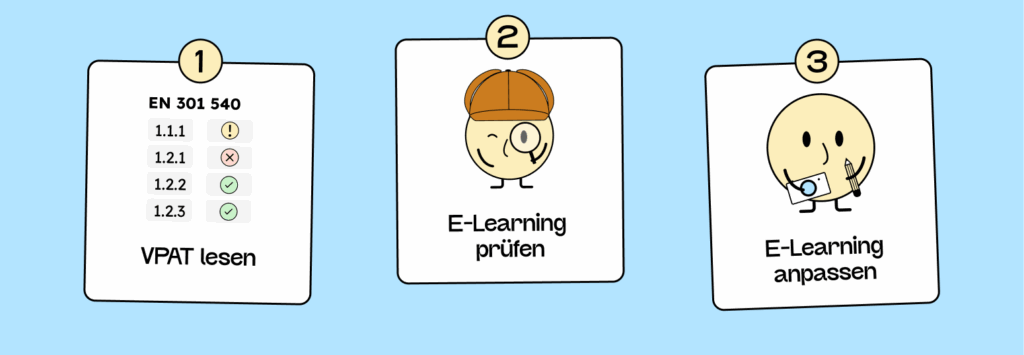

So prüfst du, ob dein E-Learning-Tool barrierefreie Inhalte erstellen kann

Um herauszufinden, wo dein Tool steht, lohnt sich ein Blick in die Dokumentation. Die meisten Anbieter, die sich ernsthaft mit Barrierefreiheit beschäftigen, veröffentlichen darüber Berichte.

Das VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) ist ein standardisiertes Dokument, in dem Software-Anbieter offenlegen, inwieweit ihre Produkte die Anforderungen an digitale Barrierefreiheit erfüllen. Im europäischen Kontext ist vor allem die EN 301 549 entscheidend. Sie beschreibt, welche Anforderungen digitale Inhalte erfüllen müssen, um als barrierefrei zu gelten. Die WCAG ist darin enthalten, aber nur als Teilaspekt. Die EN 301 549 geht weiter und bezieht zusätzliche Punkte mit ein, etwa in Bezug auf Videoplayer.

Viele VPATs – auch das von Articulate Rise – listen mehrere Standards und Normen nebeneinander auf: die EN 301 549 (europäische Norm), die WCAG (internationaler Webstandard) und Section 508 (US-amerikanische Norm). Wenn du als E-Learning-Creator im europäischen Raum tätig bist, orientiere dich an den EN- und WCAG-Einträgen.

Schritt 1: VPAT richtig lesen

Wenn du den VPAT öffnest, siehst du in der Regel eine Tabelle mit den Spalten Anforderung (Requirement), Konformitätsstufe (Conformance Level) und Anmerkungen (Remarks and Explanations). Schau gezielt auf Konformitätsstufen. Dort steht, wie vollständig die jeweiligen Kriterien erfüllt sind:

| Bewertung | Bedeutung | Konsequenz |

|---|---|---|

| Supports | Es gibt mindestens eine Methode, die das Kriterium ohne bekannte Fehler erfüllt oder mit gleichwertiger Alternative umsetzt. | Das Feature erfüllt den Standard. Du kannst es ohne größere Einschränkungen nutzen. |

| Partially Supports | Ein Teil der Produktfunktionen erfüllt das Kriterium nicht. | Nur teilweise barrierefrei. Du musst prüfen, welche Funktionen betroffen sind und ggf. nacharbeiten. |

| Does Not Support | Der Großteil der Produktfunktionen erfüllt das Kriterium nicht. | Diese Funktion ist aktuell nicht barrierefrei nutzbar. Hier brauchst du Workarounds oder Alternativen. |

| Not Applicable | Das Kriterium ist für das Produkt nicht relevant. | Prüfe kritisch, ob das auch für dein Nutzungsszenario gilt. |

Ein Beispiel aus dem VPAT von Rise:

Bei der Anforderung 3.2.1 Language of Parts (AA) steht »Does Not Support«. Das bedeutet: Innerhalb eines Rise-Kurses können Sprachwechsel im Text derzeit nicht korrekt ausgezeichnet werden. Screenreader erkennen also nicht automatisch, wenn ein Abschnitt in einer anderen Sprache vorliegt, und lesen ihn mit der falschen Aussprache vor.

Sobald du in einem Kurs Textteile in einer anderen Sprache nutzt, etwa ein englisches Zitat, kannst du das in Rise aktuell nicht technisch kennzeichnen. Damit erfüllt der Kurs dieses Kriterium nicht. Mehrsprachige Inhalte lassen sich daher nur über Workarounds umsetzen, oder du entscheidest dich, innerhalb eines Moduls konsequent bei einer Sprache zu bleiben.

Wenn du in einem VPAT häufig »Partially Supports« oder »Does Not Support« siehst, ist das kein Grund zur Panik, aber ein Warnsignal. Es zeigt dir, wo du im nächsten Schritt selbst testen solltest, ob diese Einschränkungen für deine Inhalte relevant sind.

Schritt 2: Barrierefreiheit deines E-Learnings testen

Die Barrierefreiheit deines Kurses zeigt sich nicht im Editor, sondern im veröffentlichten Kurs, also dort, wo er genutzt wird. Je nach Set-up kann dein Kurs an unterschiedlichen Orten laufen:

- Im integrierten Player oder Tool-Hosting: Hier wird der Kurs direkt über die Plattform des Herstellers bereitgestellt. Das ist schnell und praktisch, aber du hast kaum Kontrolle über die zugrunde liegende Technik. Der Player selbst kann Barrieren enthalten.

- Als SCORM-, xAPI- oder Webexport im LMS: Hier kommt noch eine zweite Ebene hinzu, dein Learning Management System (LMS). Es kann die Darstellung verändern oder eigene Barrieren hinzufügen (z. B. durch Pop-ups oder nicht barrierefreie Aufgabentypen).

Wenn du also prüfen willst, ob dein Kurs wirklich barrierefrei funktioniert, teste ihn immer dort, wo er später ausgeliefert wird, im echten Player oder LMS, nicht in der Tool-Vorschau. Eine vollständige Prüfung auf Barrierefreiheit ist zwar aufwendig, aber du kannst schon vorher eigene kleine Testphasen einplanen, um typische Barrieren früh zu erkennen und zu vermeiden, auch ohne Barrierefreiheitsexperte zu sein.

So gehst du beim Testen vor

- Tastaturbedienung: Kannst du den gesamten Kurs mit der Tastatur durchlaufen? Gehe mit der Tab-Taste durch alle interaktiven Elemente, prüfe die Reihenfolge und achte darauf, ob der Fokus sichtbar bleibt. Sind interaktive Elemente mit Enter oder Leertaste bedienbar?

- Fokusreihenfolge und Leselogik: Folgt der Fokus einer nachvollziehbaren Struktur? Gerade bei SCORM-Exports verschiebt sich die Reihenfolge manchmal leicht, z. B. durch zusätzliche Player-Frames oder Navigationsleisten.

- Sinnvolle Alternativen: Haben Bilder sinnvolle Alternativen? Sind Buttons und Links verständlich beschriftet?

- Medieninhalte: Spiele Videos und Audios ab. Sind Untertitel vorhanden und korrekt synchronisiert? Lässt sich die Wiedergabe mit der Tastatur steuern?

- Kontrast und Lesbarkeit: Prüfe deinen Kurs mit Zoom. Sind Texte klar lesbar, Buttons deutlich erkennbar?

Wenn du absolute Sicherheit willst, müsstest du deinen Kurs an allen Kriterien der EN 301 549 messen.

Alles, was du über das Erstellen von barrierefreien Inhalten wissen musst!

- Welche Inhalte müssen überhaupt barrierefrei sein: Social Media, Websites, Newsletter?

- Welche Anforderungen gelten für Inhalte und wie setzt du sie um – ohne etwas zu vergessen?

- Wie integrierst du Barrierefreiheit in deinen täglichen Arbeitsablauf, damit es nicht viel Mehraufwand wird?

In Theorie und Praxis zeigen wir dir, was wir in den letzten 3 Jahren Teilnehmenden von Aktion Mensch bis zur Deutschen Bahn beigebracht haben!

Schritt 3: Ergebnisse bewerten und Kurs anpassen

Jetzt geht es darum, die Ergebnisse deiner Prüfung richtig einzuordnen. Nicht jede Auffälligkeit ist ein Showstopper, manche sind schnell behoben, andere liegen außerhalb deines Einflussbereichs. Starte mit einer einfachen Unterscheidung:

1. Fehler, die du direkt im Tool beheben kannst:

Das sind typische Handwerksfehler, also Dinge, die mit Wissen schnell korrigierbar sind:

- fehlende Alternativtexte

- unklare oder doppelte Fokusreihenfolgen

- fehlende oder falsche Struktur der Inhalte

- fehlende Untertitel oder unbeschriftete Elemente

- Farbkontraste, die du im Layout anpassen kannst

Diese Punkte verbessern die Nutzbarkeit sofort und zeigen, dass du dein Tool im Griff hast.

2. Probleme, die aus dem Tool selbst stammen

Manchmal stößt du auf Barrieren, die du nicht selbst beheben kannst. Etwa, weil der Player keine Tastaturbedienung unterstützt oder ein Standard-Template fest codiert ist. Hier hilft es, im VPAT oder in den Release Notes des Herstellers nachzusehen, ob das Problem bekannt ist. Wenn ja, kannst du es dokumentieren oder einen Workaround einsetzen.

3. Probleme, die durch das LMS entstehen

Gerade bei SCORM- oder xAPI-Exports schleichen sich manchmal Barrieren ein, die gar nichts mit deinem Tool zu tun haben. Wenn Fokus oder Kontraste in der Vorschau funktionieren, im LMS aber nicht mehr, liegt das meist an zusätzlichen Frames, Navigationsleisten oder Scripts. In diesem Fall lohnt es sich, mit der LMS-Administration zu sprechen oder den Kurs testweise außerhalb des Systems zu öffnen.

Wenn du diese drei Ebenen trennst, bekommst du ein realistisches Bild darüber, was du direkt verbessern kannst, was du konzeptionell überarbeiten musst, und was du technisch eskalieren oder ersetzen solltest.

Typische Probleme in E-Learnings

Viele technische oder funktionale Probleme entstehen nicht durch fehlende Features, sondern durch Designentscheidungen im Erstellungsprozess. Einige Effekte sehen überzeugend aus, funktionieren aber nicht stabil oder nur für einen Teil der Nutzer*innen. Das sind die häufigsten Fehlerquellen, die du im Blick behalten solltest:

Übungsaufgaben ohne Tastaturzugriff

Viele interaktive Aufgabentypen, insbesondere Drag-and-drop oder klickbasierte Quizmodule, lassen sich oft nicht mit der Tastatur steuern. Sie basieren auf Mausbewegungen oder Touch-Gesten, die Screenreader und Tastaturnavigation nicht erfassen können. Das Problem liegt meist im Player des Tools und lässt sich nicht direkt beheben.

Wenn du solche Aufgaben nutzt, teste sie immer mit Tabulator- und Enter-Taste. Lässt sich jedes Eingabefeld ansteuern und jede Aktion auslösen? Wenn nicht, ist der Aufgabentyp technisch eingeschränkt. Achte also darauf, dass die Aufgabe entweder per Tastatur bedienbar ist oder eine funktional gleichwertige Alternative existiert. Zum Beispiel eine Auswahl- oder Zuordnungsfrage, die denselben Lernzweck erfüllt. So stellst du sicher, dass dein Kurs auch ohne Maus vollständig nutzbar bleibt.

Lesereihenfolge und Fokuslogik

Eine saubere Lesereihenfolge ist entscheidend, damit Screenreader und Tastaturnavigation Inhalte in der richtigen Reihenfolge erfassen. Viele Tools ordnen Elemente automatisch nach der Reihenfolge, in der sie hinzugefügt werden. Das funktioniert aber nur, wenn du beim Erstellen die Reihenfolge konsequent einhältst, also keine Inhalte verschiebst oder nachträglich ergänzt.

Ein Problem entsteht, wenn die visuelle Reihenfolge und die technische Lesereihenfolge nicht übereinstimmen. Screenreader lesen dann zum Beispiel erst eine Übungsaufgabe vor, bevor sie die Überschrift der Kursseite erreichen.

Prüfe regelmäßig die Reihenfolge deiner Folien oder Blöcke:

- Folge dem Kurs mit der Tabulator-Taste.

- Beobachte, ob der Fokus logisch von oben nach unten oder von links nach rechts wandert.

- Passe die Reihenfolge im Tool manuell an, wenn sie nicht mit dem sichtbaren Layout übereinstimmt.

In Tools wie Storyline, Captivate oder Lectora kannst du dafür die „Reading Order“ oder „Tab Order“ direkt bearbeiten. In Rise musst du bei Spalten-Layouts und eingebetteten Inhalten besonders aufmerksam sein, dort verschiebt sich die Leselogik häufig.

Audio- und Videoelemente ohne Alternativen

Videos oder Audios ohne Untertitel oder Transkript sind für viele Situationen unpraktisch, zum Beispiel beim Lernen ohne Ton. Viele Tools bieten integrierte Untertitelfunktionen, aber sie müssen aktiv genutzt werden. Falls dein Tool keine Möglichkeit zum Untertiteln bietet, bearbeite den Clip extern und füge ihn anschließend wieder ein.

Animationen und Bewegung

Automatische Übergänge, Parallax-Effekte oder dauerhafte Bewegung wirken modern, erzeugen aber häufig Probleme. Um konform mit den Anforderungen der Barrierefreiheitsstandards zu bleiben, muss jede Animation, die sich länger als fünf Sekunden bewegt, pausierbar sein. Einige Tools bieten dafür keine ausreichende Kontrolle über Animationsgeschwindigkeit oder -häufigkeit. Verzichte auf Animationen, die keinen funktionalen Zweck haben. Bewegung sollte immer eine inhaltliche Funktion erfüllen, etwa etwas hervorheben, eine Aktion verdeutlichen oder den Blick gezielt lenken.

Das Kurskonzept ist entscheidend

In der Praxis haben die meisten Anbieter erst spät begonnen, sich ernsthaft mit digitaler Barrierefreiheit zu beschäftigen. Das merkst du wahrscheinlich auch bei deinen eigenen E-Learnings: Barrierefrei zu werden, ist ein Prozess, und genau so geht es auch den Tool-Herstellern. Wenn dein Anbieter bereits an Barrierefreiheit arbeitet, stehen die Chancen gut, dass sich viele der aktuellen Probleme nach und nach lösen. In diesen Fällen ist dein Kurskonzept der entscheidende Faktor. Du kannst die meisten Probleme vermeiden, wenn du Barrierefreiheit von Anfang an mitdenkst: klare Struktur, nachvollziehbare Logik, verständliche Sprache. Digitale Barrierefreiheit ist dann kein Extra mehr, sondern das natürliche Ergebnis durchdachter Gestaltung.