Dieser Artikel räumt mit einigen Mythen rund um das Thema Hörschädigung auf und gibt dir praktische Tipps, worauf du bei der Erstellung digitaler Inhalte achten solltest. Der Text ist ein kompakter Einstieg in ein komplexes Thema – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit vielen Anregungen.

Schwerhörig ist gleich schwerhörig und gehörlos gleich gehörlos?

Über 300.000 Personen in Deutschland sind schwerhörig oder gehörlos. Doch Hörschädigung ist nicht gleich Hörschädigung, denn wir hören über zwei Wege, die Luftleitung und die Knochenleitung.

- Luftleitung: Der Schall wandert über den Gehörgang zum Trommelfell, wird im Mittelohr mechanisch verstärkt und schließlich ans Innenohr und den Hörnerv weitergeleitet. Dort erfolgt die Reizverarbeitung bis ins Gehirn.

- Knochenleitung: Der Schall wird über den Schädelknochen direkt ins Innenohr übertragen, ohne den Weg über das Mittelohr.

Bei Hörmessungen werden oftmals beide Wege gemessen, mit einem jeweils dafür geeigneten Kopfhörer. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt.

Arten von Hörschädigung:

- Schallleitungsschwerhörigkeit: Das Hören über die Luftleitung ist eingeschränkt. Beispielsweise kann der Schall den Gehörgang gar nicht erst passieren oder das Mittelohr ist geschädigt. Dadurch kann eine Verarbeitung über das Innenohr nicht erfolgen und das Hören ist beeinträchtigt.

- Schallempfindungsschwerhörigkeit: Die Luftleitung ist intakt, nicht aber Bereiche des Innenohres oder zum Beispiel der Hörnerv. Die Hörverarbeitung über die Knochenleitung ist dann nicht (ausreichend) möglich.

- Kombinierte Schwerhörigkeit: Sie liegt vor, wenn beide Wege beeinträchtigt sind. Dann liegt beispielsweise eine Schädigung im Mittelohr und im Bereich des Innenohres vor.

- Auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung (AVWS): Das Ohr ist „intakt“, dafür ist die Reizverarbeitung im Gehirn und damit das Sprachverstehen eingeschränkt.

Die WHO (2021) unterscheidet zwischen leichtgradiger, mittelgradiger, hochgradiger und an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit sowie der Gehörlosigkeit.

Übrigens: Wenn du Ohropax nutzt, simulierst du eine leichtgradige Schallleitungsschwerhörigkeit (ca. 30 dB Hörminderung).

Ein Hörtest, der nur die Hörschwelle testet (Drücken eines Knopfes bei einem Signalton), sagt nur, ab wann etwas gehört wird – nicht, ob oder wie gut Sprache verstanden wird. Hören und Verstehen ist demnach nicht das Gleiche!

Hörschädigungen sind individuell und damit auch das, was wahrgenommen (gehört) und verstanden werden kann. Nicht alle schwerhörigen oder alle gehörlosen Personen haben jeweils dieselben Voraussetzungen. Das muss beachtet werden, wenn es um den Zugang zu digitalen Inhalten geht. Pauschale Lösungen für die eine oder andere Personengruppe gibt es nicht.

Wer gehörlos ist, hört nichts und wer Hörgeräte trägt, hört fast alles?

Dass Hörschädigungen und die damit einhergehenden Bedarfe der betroffenen Personen ganz individuell betrachtet werden müssen, haben wir nun gelernt. Und jetzt wird es noch etwas komplizierter, denn es gibt ganz unterschiedliche Arten von Hörtechnik, die zum Einsatz kommen können. Diese technischen Hilfsmittel sind individuell und helfen unterschiedlich gut. Doch keine Sorge, hier soll es nicht ins Detail gehen.

- Hörgeräte: Verstärken den Hörrest, also den aufgenommenen Schall, sodass die jeweilige Hörminderung ausgeglichen werden soll. Sie sitzen hinter dem Ohr oder im Ohr.

- Knochenleitungshörgeräte: Können Verwendung finden, wenn der Weg über die Luftleitung umgangen werden soll. Sie setzen am Schädelknochen an und leiten den Schall über Vibration direkt ins Innenohr.

- Cochlea-Implantate (CI): Bei einer hochgradigen oder an Taubheit grenzender Hörschädigung reichen Hörgeräte manchmal nicht aus. Ein Cochlea-Implantat geht mit einer Operation einher, bei der Elektroden in die Hörschnecke (Cochlea) eingeführt werden. Mit einem Magneten wird der Sprachprozessor am Schädel, also von außen, mit dem implantierten Teil des Gerätes verbunden.

Viele Hörhilfen lassen sich via Bluetooth mit Geräten verbinden. Damit sind beispielsweise Musikhören oder Telefonieren möglich. Das Hören mit Hörhilfen ist immer ein anderes als das Hören nicht hörgeschädigter Personen. Vor allem das Hören mit CI ist ein langer Prozess und muss erst einmal gelernt werden. Störgeräusche erschweren das Hören in besonderem Maße, da diese schwer ausgeblendet werden können.

Denke an deine eigene Schulzeit: Die U-Bahn in London oder die knisternde Telefonleitung in englischen Hörverstehensaufgaben macht das Verstehen schon für Hörende anstrengend. Holy crap!

Die Annahme, dass gehörlose Menschen nichts hören, stimmt so nicht – zumindest nicht immer. Manchmal ist ein Resthörvermögen vorhanden oder ein CI macht das Hören wieder möglich. Und du kannst es dir denken: In welchem Maße das möglich ist, hängt auch wieder von vielen Faktoren ab. So können manche von Gehörlosigkeit Betroffene sich lautsprachlich ausdrücken und Gesprochenes verstehen, andere wiederum nicht.

Auch, wer mit Hörgeräten versorgt ist, hört nicht „automatisch alles“. Vor allem eine laute Umgebung erschwert das Hören, denn diese Geräusche werden teilweise ebenso durch die Geräte verstärkt.

Tipps für den Alltag (gilt auch für Videos):

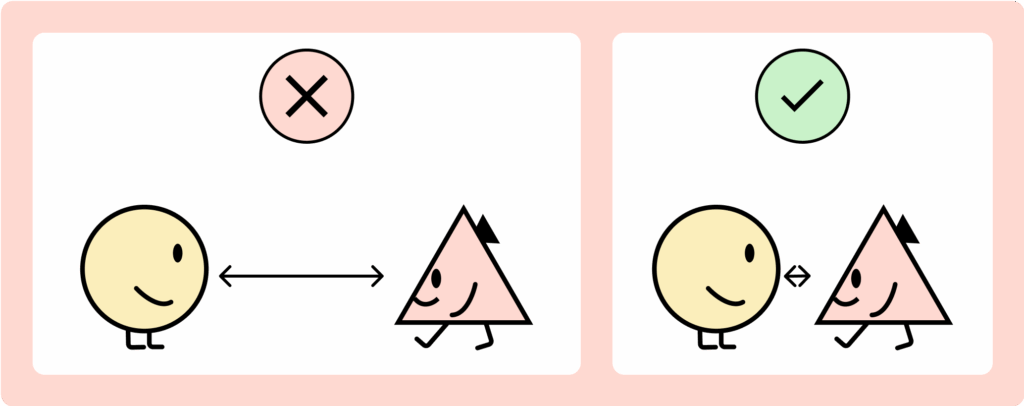

Einen Blick auf dein Mundbild ermöglichen – schaue deine:n Gesprächspartner:in an!

Störgeräusche vermeiden – einen ruhigen Moment abwarten und von kurzer Entfernung aus sprechen!

Frage, was die Person ganz individuell braucht, um (dich) zu verstehen!

Mit Untertiteln ist mein Video barrierefrei?

„Jein“ und „Es kommt darauf an“ sind auch hier wieder die Antworten. Prinzipiell ist es immer gut, wenn akustische Inhalte auch auf einer visuellen Ebene, hier in Form von Untertitelung, angeboten werden. Vielleicht hast du selbst schon einmal ausprobiert, Untertitel während der Wiedergabe eines Videos mitzulesen, etwa bei fremdsprachigen Filmen. Es ist sehr anspruchsvoll, in dieser Geschwindigkeit die Untertitel zu lesen, die Inhalte zu erfassen und gleichzeitig den Geschehnissen im Video zu folgen. Wenn dann noch die Lesekompetenz eingeschränkt ist, wird dieses Vorgehen noch komplexer. Wie hilfreich Untertitel dann noch sind, ist fraglich – und auch hier natürlich wieder ganz individuell.

Alles, was du über das Erstellen von barrierefreien Inhalten wissen musst!

- Welche Inhalte müssen überhaupt barrierefrei sein: Social Media, Websites, Newsletter?

- Welche Anforderungen gelten für Inhalte und wie setzt du sie um – ohne etwas zu vergessen?

- Wie integrierst du Barrierefreiheit in deinen täglichen Arbeitsablauf, damit es nicht viel Mehraufwand wird?

In Theorie und Praxis zeigen wir dir, was wir in den letzten 3 Jahren Teilnehmenden von Aktion Mensch bis zur Deutschen Bahn beigebracht haben!

Lesekompetenz und Hörschädigung

Über die Lesekompetenz hörgeschädigter Menschen kann keine einheitliche Aussage getroffen werden. Es gibt viele Faktoren, die den Schriftspracherwerb, und damit auch die Lesekompetenz, beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel der Zeitpunkt, zu dem die Hörschädigung eintrat (von Geburt an, im Kindesalter, im Erwachsenenalter usw.), oder die technische Versorgung (Zeitpunkt der Versorgung, unversorgt …). Weitere Faktoren für den gelingenden Schriftspracherwerb sind die Förderung oder der Zugang zu einer vollständigen Erstsprache (das kann eine Laut- oder eine Gebärdensprache sein). Der Hörstatus allein (gehörlos, schwerhörig) gibt wenig Aufschluss über die Fähigkeit, schriftlich Inhalte zu erfassen.

Untertitel sind eine wichtige Maßnahme, um akustische Inhalte für mehr Menschen zugänglich zu machen. Sie helfen aber nicht immer, vor allem wenn sie automatisch generiert und fehlerhaft sind oder wenn der Zugang zur Schriftsprache nicht ausreicht. Transkripte können hilfreich sein, da sie kein schnelles Mitlesen erfordern. Aber auch hier gilt es zu beachten, dass nicht alle diese Texte (ausreichend) erfassen können. Ein hilfreiches Mittel kann der Einsatz Einfacher oder Leichter Sprache sein. Vor allem Ironie oder Sarkasmus könnten nicht oder falsch verstanden werden.

Mit der Gebärdensprache ist meine Website barrierefrei?

Wenn Untertitel also nicht das Nonplusultra sind, wie ist es dann mit der Gebärdensprache? Wenn ich meine Inhalte in Form von Gebärdensprachvideos anbiete, dann können sie doch alle verstehen. Oder?

„Die Gebärdensprache“ ist so ein Thema. Wenn in Small Talks das Thema Gebärdensprache aufkommt, ist das Interesse groß. Schnell kommt die Frage auf: „Gebärdensprache ist doch international, oder?“.

Es ist so: Es gibt nicht die eine Gebärdensprache. Wie jede Lautsprache auch, ist Gebärdensprache kulturell eingebettet. Ein Beispiel, das anschaulich, wenn auch etwas klischeehaft einherkommt: Während die Gebärde für „essen“ in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) und vielen weiteren Gebärdensprachen gebildet wird, indem die Fingerkuppen der Hand sich berühren und zum Mund geführt werden, gibt es in Japan und China Varianten, die das Essen mit Stäbchen widerspiegeln – mit Mittel- und Zeigefinger einer Hand. Oder das Beispiel „WC“: In DGS wird mithilfe des Fingeralphabets ein „W“ und „C“ gebärdet, in der American Sign Language (ASL) wird mit dem Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger ein „T“ für „toilet“ gebärdet.

Nicht alle hochgradig hörgeschädigten Menschen beherrschen eine Gebärdensprache. Generell muss zwischen Lautsprache, Gebärdensprache und lautsprachunterstützenden bzw. -begleitenden Gebärden (LUG/LBG) unterschieden werden.

Während Gebärdensprachen ihrer eigenen Grammatik folgen, so wie Lautsprachen auch, meint LUG/LBG den Einsatz von Gebärden während der Nutzung von Lautsprache. Dann folgt der Satzbau zum Beispiel der deutschen Lautsprache, während gleichzeitig einzelne Gebärden in DGS gebärdet werden. Dies hilft einigen Personen, den lautsprachlichen Inhalten zu folgen. Das ist dann aber kein reines DGS.

Es kann sinnvoll sein, Gebärdensprachvideos als Alternative oder ergänzend zu Videos mit lautsprachlichen Inhalten anzubieten. Dabei kommt es aber auf die Zielgruppe an. Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass längst nicht alle gehörlosen oder schwerhörigen Personen eine Gebärdensprache beherrschen.

Einige Menschen mit Hörschädigung haben sogar gar kein vollständiges Sprachsystem, bringen also weder in Laut- noch in einer Gebärdensprache (ausreichende) Kenntnisse mit. Und wenn ich mich dazu entscheide, Gebärdensprachvideos anzubieten, dann weiß ich, dass sie nicht auf der ganzen Welt verstanden werden können, da es nicht die eine Gebärdensprache gibt.

Kurz und knapp: Das kannst du tun!

Zusammenfassend kann man sagen: Hörschädigungen und die damit einhergehenden Bedürfnisse sind genauso unterschiedlich, wie wir Menschen es sind. Eine „One-Size-fits-all-Lösung“ für digitale Barrierefreiheit gibt es also auch hier nicht. Lasst uns mit Betroffenen in den Austausch treten, um zu schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Ein paar Maßnahmen, und was es dabei zu beachten gilt, noch einmal im Überblick:

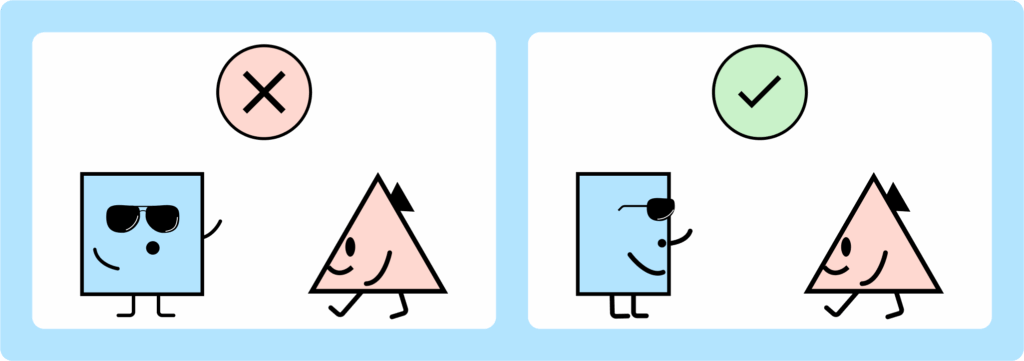

1. Visualisierung

Ergänze akustische oder schriftliche Inhalte um zusätzliche visuelle Informationen, zum Beispiel in Form von Icons, Bildern oder Grafiken.

2. Untertitel

Untertitel deine Videos und überprüfe die Untertitel auf Richtigkeit. Sei dir bewusst, dass diese Maßnahme für Leser*innen anspruchsvoll sein kann und allein manchmal nicht ausreicht, um enthaltene Informationen zugänglich zu machen. Denke darüber nach, auch Transkripte zur Verfügung zu stellen, damit der Text in Ruhe durchgelesen werden kann.

3. Bild- und Audioqualität

Achte auf eine gute Qualität deiner Audiodatei oder deines Videos. Bei Videos sollten Bild und Audiospur synchron sein und im besten Falle einen Blick auf das Mundbild der sprechenden Person bieten. Vermeide Störgeräusche wie Rauschen, Hintergrundgeräusche oder gleichzeitig sprechende Personen.

4. Texte

Achte auf die Verständlichkeit deiner Texte. Einfache oder leichte Sprache kann hilfreich für einige Menschen sein. Achte ansonsten auf eine klare, wenig verschachtelte Sprache, die so eindeutig wie möglich ist. Erkläre, wenn möglich, verwendete Fach- und Fremdwörter und beachte, dass nicht jede*r Ironie oder Sarkasmus versteht – vor allem nicht, wenn sie in einem Text enthalten sind.

5. Websitestruktur

Achte auf eine klare Websitestruktur. Der Kontext sollte schnell ersichtlich sein: Um was geht es auf dieser Unterseite? Nutze eindeutige Überschriften, hervorgehobene Schlagworte und eventuell eine Gliederung. Wenn der Kontext vorab klar ist, kann sich viel mehr auf die Inhalte der jeweiligen Seite konzentriert werden.

6. Gebärdensprachvideos

Der Einsatz von Gebärdensprache innerhalb deiner Videos oder als separate Datei kann sinnvoll sein. Behalte im Hinterkopf, dass nicht jede:r eine bzw. genau die Gebärdensprache beherrscht, die du anbietest.

Hier ist ein Beispiel von einem Gebärdensprachen-Video, das für Gehirngerecht erstellt wurde.

7. Kontaktmöglichkeiten

Biete verschiedene Möglichkeiten an, dich zu kontaktieren. Eine Telefonhotline allein erreicht nicht alle Menschen. Denke an schriftliche Kontaktmöglichkeiten oder sogar gebärdensprachliche Optionen.