Wie lassen sich Texte vereinfachen, sodass sie wirklich zugänglich sind – und wie kann KI dabei helfen? Der Beitrag beleuchtet, warum Textvereinfachung ein komplexer Prozess ist, welche Herausforderungen beim Einsatz von KI entstehen, und wie mithilfe eines mehrstufigen Ansatzes verständlichere Texte entstehen können. Im Fokus steht außerdem die Frage, wie ein sinnvoller Trainingsprozess gestaltet werden muss, um verständliche und zielgruppengerechte Ergebnisse zu erzielen.

Was macht Sprachvereinfachung so komplex?

Im Bereich der Sprachvereinfachung begegnet man häufig der Vorstellung, es handele sich um ein „leicht lösbares Problem“– vergleichbar mit einer Übersetzung zwischen zwei Sprachen. In der Realität ist die Aufgabe deutlich komplexer. Sprachliche Vereinfachung findet nicht nur auf der Wort- und Satzebene statt, sondern verlangt auch strukturelle, inhaltliche und kontextuelle Entscheidungen.

Zielgruppen: Unterschiedliche Voraussetzungen,

unterschiedliche Bedürfnisse

Ein vereinfachter Text kann sich an sehr unterschiedliche Menschen richten:

- an Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen,

- an Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geringer Lesekompetenz,

- an Personen mit geringen Deutschkenntnissen,

- oder an alle anderen, die in bestimmten Lebenssituationen auf besonders klare und reduzierte Informationen angewiesen sind.

Leichte Sprache richtet sich primär an Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und folgt einem klaren Regelwerk. Einfache Sprache hingegen ist weiter gefasst. Sie zielt darauf, komplexe Inhalte allgemein verständlich zu machen – und muss daher stark auf den Kontext und die Lesekompetenz der jeweiligen Zielgruppe abgestimmt sein.

Textsorte: Formate beeinflussen Struktur und Sprache

Auch die Art des Textes ist entscheidend. Ein medizinischer Aufklärungsbogen muss nicht nur verständlich, sondern auch präzise und vollständig sein. Ein amtlicher Bescheid braucht Orientierung und rechtliche Korrektheit. Eine Informationsbroschüre soll kompakt informieren und zum Weiterlesen anregen. Jeder dieser Texttypen bringt eigene Konventionen, Risiken und Herausforderungen mit sich.

Ein und derselbe Satz kann in einem bestimmten Zusammenhang gut verständlich sein – in einem anderen jedoch für Verwirrung sorgen oder falsch verstanden werden. Deshalb muss die Vereinfachung des Textes immer an den jeweiligen Kontext angepasst werden.

Absicht des Textes: Was soll beim Lesen passieren?

Auch die Absicht des Textes beeinflusst maßgeblich, wie er vereinfacht werden muss. Soll er informieren, zu einer Handlung auffordern, Orientierung geben oder beruhigen? Je nach Ziel verändert sich die Sprache: Ein erklärender Text benötigt häufig zusätzlichen Kontext oder ergänzende Beispiele.

Ein auffordernder Text muss vor allem klar und direkt sein. Die sprachliche Vereinfachung muss also immer auch berücksichtigen, was der Text beim Lesen auslösen bzw. erreichen soll und dementsprechend auch den Stil sowie die Tonalität anpassen.

Vereinfachung als Textarbeit

Die Sprachvereinfachung – und ein Großteil der eigentlichen Arbeit – findet auf der Textebene statt. Es genügt nicht, lediglich Sätze zu kürzen oder einzelne Begriffe zu vereinfachen. In vielen Fällen ist es notwendig:

- Informationen neu zu ordnen und in eine logisch korrekte Reihenfolge zu bringen,

- zentrale Aussagen an den Anfang zu stellen,

- erklärende Zwischenüberschriften einzufügen,

- redundante oder ablenkende Inhalte zu entfernen.

Das Resultat ist in vielen Fällen ein Text, der in Struktur, Aufbau und oft auch Tonalität deutlich vom Original abweicht – und genau das macht den Einsatz Künstlicher Intelligenz besonders anspruchsvoll.

Problem: Warum Standard-KI nicht ausreicht

Standard-KI-Modelle, insbesondere Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT, sind sehr gut darin, Muster zu erkennen und bekannte sprachliche Strukturen nachzubilden. Wenn man diese Systeme geschickt anweist („promptet“), können sie Texte durchaus vereinfachen. Mit ein wenig Aufwand und guter Formulierung der Anweisungen erhält man auf den ersten Blick schnell brauchbare Ergebnisse.

Doch bei genauer Betrachtung gibt es hier ein zentrales Problem: Diese KI-Modelle haben Schwierigkeiten, die speziellen und teils sehr detaillierten Regeln für Einfache und Leichte Sprache vollständig einzuhalten. Oft wirken die Ergebnisse auf den ersten Blick gut – doch bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass Texte zwar oberflächlich korrekt vereinfacht wurden, aber nicht vollständig verständlich oder passend für die Zielgruppe sind. Das gilt insbesondere für wichtige strukturelle Anpassungen auf Textebene, z. B. wenn Inhalte umsortiert oder stark angepasst werden müssen.

Das liegt unter anderem an der technischen Grenze solcher Modelle: Die sogenannte Limited Instruction Following Capability – also die begrenzte Fähigkeit, Anweisungen zuverlässig einzuhalten. Einfach gesagt bedeutet das:

Ab einer bestimmten Länge oder Komplexität der Anweisung („Prompt“) kann ein KI-Modell nicht mehr alle darin enthaltenen Aufforderungen umsetzen. Gerade bei der Sprachvereinfachung ist dies ein Problem, da hier oft viele Regeln gleichzeitig erfüllt werden müssen.

Kurz gesagt: Einfache KI-Systeme oder generische Prompting-Ansätze reichen nicht aus, um Texte zuverlässig und umfassend zu vereinfachen. Sie sind schlicht und ergreifend nicht in der Lage, alle wichtigen Anforderungen auf der strukturellen und sprachlichen Ebene gleichzeitig zu erfassen und korrekt umzusetzen.

Der Ansatz von Fair Text

Fair Text ist ein KI-Startup und eine Ausgründung der Fachhochschule Aachen, welches sich auf das Thema Sprachvereinfachung mit Künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Ihr Ansatz verbindet den aktuelssten KIForschungsstand mit Regeln der Einfachen & Leichten Sprache und Erkenntnissen aus der Arbeit mit der Zielgruppe.

- Analyse des Ausgangstextes: Struktur, Textart, sprachliche Komplexität, Kernaussagen und intendierte Wirkung werden systematisch erfasst

- Vereinfachung auf Basis der Analyse: Die KI erstellt in mehreren Schritten eine sprachlich vereinfachte Version des Textes

- Prüfung und Korrektur durch KI: In einem letzten Schritt wird das Ergebnis nochmals automatisiert überprüft – z. B. hinsichtlich formaler Lesbarkeit und Regelkonformität.

Aus diesem Prozess heraus sind drei zentrale Produkte entstanden:

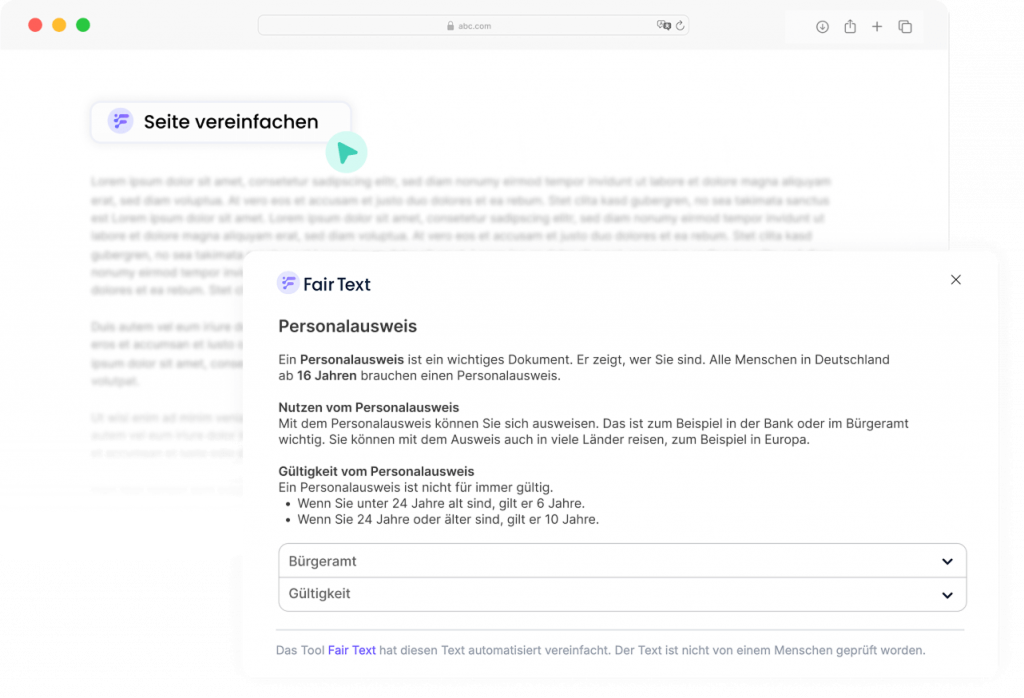

Fair Text Assistant:

Ein webbasiertes Übersetzungstool, das Texte automatisiert in Einfache

oder Leichte Sprache umwandelt. Nutzende können den

Vereinfachungsgrad individuell konfigurieren, den Text redaktionell

nachbearbeiten und dabei zusätzliche Worterklärungen oder

Wortalternativen per Klick hinzufügen.

Plug & Play:

Eine Lösung zur automatisierten Vereinfachung von Webseiteninhalten. Durch eine einfache Integration in bestehende Websites können Nutzer per Klick auf einen Button Webseitentexte in Einfacher Sprache anzeigen lassen.

Bilddatenbank & Generator

Eine umfangreiche Datenbank mit über 1.800 Illustrationen für Leichte Sprache, die vom Büro für Leichte Sprache Köln bereitgestellt wurden. Ergänzend wurde gemeinsam mit dem Büro eine KI-Anwendung entwickelt, mit der sich neue, zielgruppengerechte Bilder per Texteingabe automatisch erzeugen lassen.

Wie Fair Text Ihre KI trainiert und evaluiert

Ein ganz zentraler Aspekt ist bei Fair Text die kontinuierliche Weiterentwicklung der Modelle. Dabei fließen aktuelle Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis direkt mit ein. Eine besondere Rolle spielt die Kuratierung der Trainingsdaten – also die Auswahl geeigneter Beispieltexte und Vereinfachungen. Hier unterstützt das Büro für Leichte Sprache Köln sowohl bei der Textsammlung als auch bei der Bewertung und Optimierung der Trainingsdaten.

Um die Qualität der Modelle zu prüfen, setzt Fair Text auf einen dreistufigen Evaluationsprozess:

- Automatische Evaluation mit Metriken: Zunächst werden die Ergebnisse mit standardisierten Metriken bewertet – z. B. Lesbarkeitsindizes sowie eigenen Analysen zur Erkennung bestimmter grammatischer Strukturen wie Passiv- oder Konjunktivkonstruktionen. Auch semantische Veränderungen werden maschinell erfasst und ausgewertet.

- Expertise und Goldstandard-Vergleiche: In einem zweiten Schritt prüfen Expert*innen des Büros für Leichte Sprache Köln die Ergebnisse. Dabei erfolgt ein Vergleich der KI-generierten Texte mit einem Goldstandard – also hochwertigen, redaktionell vereinfachten Texten aus einem separaten Testset, das nicht im Training verwendet wurde. Zusätzlich werden offene Fälle explorativ im Team diskutiert, um systematische Schwächen besser zu verstehen.

- Prüfung mit der Zielgruppe: In Workshops wird gemeinsam mit einer Prüfgruppe, bestehend aus Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die Verständlichkeit und Qualität der Texte evaluiert. Dabei wird jeder Text vorgelesen, besprochen und bewertet. In einem konkreten Fall kam zum Beispiel die Rückmeldung, dass ein Wort doppelt erklärt wurde – was für die Lesenden eher verwirrend war. In einem anderen Fall wurde ein geläufiges Wort durch ein erklärendes Synonym ersetzt, obwohl dies nicht nötig gewesen wäre. Diese Rückmeldungen helfen, die Modelle kontinuierlich zu verbessern – besonders im Hinblick auf Textfluss, Vermeidung von Wiederholungen und Relevanz der Erläuterungen.

Menschliche Prüfung bleibt entscheidend

Je besser KI-Modelle werden, insbesondere im Kontext der Sprachvereinfachung werden, desto stärker rückt der Fokus auf die Feinheiten der Sprache. Die Auswahl von Stil und Tonalität sowie ein optimaler Sprachfluss lassen sich bislang nicht vollständig automatisieren. Doch gerade diese Aspekte entscheiden darüber, ob ein Text als angenehm, verständlich und als gut wahrgenommen wird.

Deshalb wird bei Fair Text ein immer größerer Wert auf die menschliche Nachprüfung gelegt – insbesondere auch mit der Zielgruppe. Die Qualität eines vereinfachten Textes zeigt sich nicht nur in der korrekten Anwendung von Regeln, sondern vor allem darin, ob der Text tatsächlich verstanden wird.