Digitale Barrierefreiheit ist in erster Linie für Menschen mit Behinderung von zentraler Bedeutung. Momentan hält das Internet für einen Großteil von ihnen viele, oft unüberwindbare, Hindernisse bereit. Um zu verstehen, was das konkret bedeutet, schauen wir uns ein paar der gängigsten Barrieren genauer an.

Digitale Barrieren für Menschen mit Sehbehinderung

Sehbehinderungen sind vielfältig. Blinde Menschen haben keine oder kaum Restsehstärke und nutzen Software, um sich Websites ausgeben zu lassen – beispielsweise eine Braillezeile, um Inhalte zu ertasten. Menschen mit ausreichend Restsehstärke hingegen, müssen Websites oft stark vergrößern, um sie lesen zu können. Obwohl beides unter Sehbehinderung läuft, sind die Barrieren, sehr unterschiedlich.

Eine kurze Definition: Der Begriff »blind« bedeutet nicht immer vollständige Dunkelheit. Viele Blinde haben eine gewisse Restsehfähigkeit, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Einige nehmen zum Beispiel noch Licht und Schatten wahr oder können unscharfe Konturen erkennen. Es gibt also viele Abstufungen von Sehvermögen, selbst unter Menschen, die als blind eingestuft werden.

Digitale Barrieren für blinde Menschen

Webseiten sind ein sehr visuelles Medium und deswegen oft eine frustrierende Angelegenheit, besonders für blinde Menschen. Wer nicht sehen kann, wird leider oft, na ja, übersehen.

Eine sehr häufige Barriere sind fehlende Textalternativen für Bilder. Wenn Bilder auf einer Webseite keine Alternative in Textform haben, bleibt ihr Inhalt für blinde Menschen schlicht unsichtbar. Wer ein Bild hochlädt, der sieht es eben – und macht sich in der Regel keine Gedanken darüber, was passiert, wenn man das Bild nicht sehen kann. Für blinde Nutzende ist jedoch ein beschreibender Text essenziell. Fehlt die Textalternative, fehlt blinden Menschen ein wichtiger Teil des Inhalts.

Ein weiteres großes Problem ist fehlende Tastaturbedienbarkeit. Das ist problematisch, weil blinde Menschen in der Regel keine Maus, sondern die Tastatur und einen Screenreader verwenden, um durch eine Website zu navigieren. Eine Website muss also so entwickelt sein, dass alles per Tastatur erreichbar ist und der Screenreader alle wichtigen Informationen an Nutzende weitergeben kann.

Beispiel: Ein Navigationsmenü, bei dem sich Untermenüs nur per Maus-Hover und nicht per Tastatur öffnen lassen, funktioniert nur für Menschen, die eine Maus nutzen und die Geste „Hovern“ ausführen können.

Digitale Barrieren für Menschen mit Restsehstärke

Menschen mit geringer Restsehstärke stoßen im digitalen Bereich auf andere Barrieren als blinde Menschen.

Bei geringer Restsehstärke sind zum Beispiel starke Kontraste der Texte entscheidend. Ein hellgrauer Text auf weißem Hintergrund mag für einen Designer schick aussehen, aber für viele Menschen ist er schlicht nicht lesbar. Sie können unter Umständen nicht mal erkennen, ob da überhaupt Text steht! Da hilft auch kein Augenzukneifen oder mit dem Stuhl Näherheranrücken.

Und dann kommt das Thema Zoom ins Spiel. Viele sehbehinderte Menschen müssen Texte vergrößern können. Aber viele Webseiten reagieren darauf eher allergisch: Sie schneiden Texte ab, überlagern sie mit anderen Elementen oder machen ganze Funktionen komplett unerreichbar. Wenn man die Hälfte nicht lesen kann, macht es das Verstehen der Inhalte doch deutlich komplizierter.

Barrieren für Menschen mit Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit

Eine häufige Barriere für hörgeschädigte Menschen, ist das Fehlen von Untertiteln oder Transkripten für Videos oder Audioinhalte. Wenn Videos keine Untertitel haben oder Podcasts kein Transkript, dann haben Hörgeschädigte keine Chance, den Inhalt zu verstehen. Das betrifft nicht nur Unterhaltungsmedien, sondern auch informative Webinare und Schulungen. Zwar werden viele Inhalte heutzutage automatisch untertitelt, aber automatische Untertitel sind häufig fehlerhaft.

Beispiel: Problematisch wird es vor allem bei der Verwechslung von Worten wie „eine“ und „keine“. Die Bedeutung dreht sich ins komplette Gegenteil und Lesende erhalten Falschinformationen. Ob etwas (k)eine Gefahr darstellt, sollte keinen Platz für Spielraum lassen, oder?

Barrieren für Menschen mit motorischen Einschränkungen

Neben blinden Personen, sind auch Menschen mit motorischen Einschränkungen oft darauf angewiesen, dass Websites anders zu bedienen sind als nur mit der Maus.

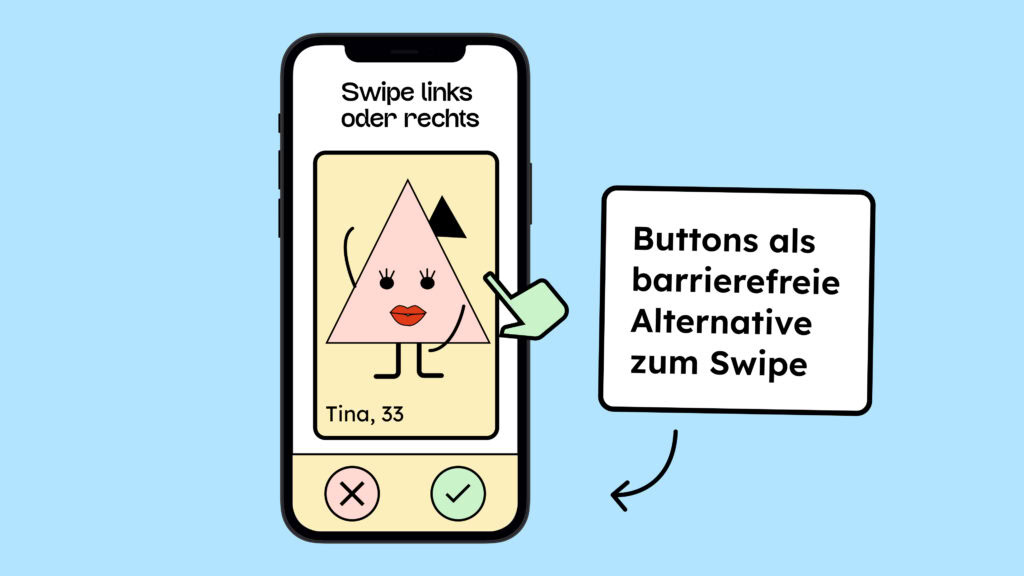

So sind Menschen mit Querschnittslähmung häufig auf alternative Steuerungsmethoden angewiesen, wie Augen- oder Sprachsteuerung. Unüberwindbare Barrieren treten dann auf, wenn Websites oder Apps Gesten voraussetzen, für die man Hände benötigt. So können sie etwa ihr Gerät nicht schütteln und auch keine komplexen Handgesten machen, um Aktionen auszulösen.

Beispiel: Der Swipe (mit dem Finger nach links und rechts wischen) macht die Dating-App Tinder für viele sehr gut nutzbar, für andere ist sie über diesen Mechanismus nicht bedienbar. Die barrierefreie Alternative? Buttons ergänzen, mit denen man per Knopfdruck »Ja« und »Nein« sagen kann. Diese Buttons können dann nämlich per Sprachsteuerung oder Tastatur bedient werden. Dating für alle!

Eine weitere oft übersehene Gruppe sind Menschen mit Tremor. Ein Tremor ist ein starkes, unwillkürliches Zittern, das präzise Bewegungen erschwert. Wenn Buttons oder andere interaktive Elemente zu klein sind oder zu eng beieinander liegen, kann das Ausführen der gewünschten Aktion für Menschen mit Tremor in den Händen fast unmöglich machen. Aus diesem Grund sollten interaktive Elemente groß genug und ausreichend voneinander getrennt sein, damit sie auch mit eingeschränkter motorischer Kontrolle bedient werden können.

Barrieren für Menschen mit kognitiven Einschränkungen

Menschen, mit kognitiven Einschränkungen, haben unter anderem Schwierigkeiten, Inhalte auf einer Website zu verstehen, wenn diese zu komplex geschrieben sind. Für diese Zielgruppe gibt es verschiedene Sprachvarianten, wie einfache Sprache und Leichte Sprache. Diese sorgen dafür, dass Texte für alle Zielgruppen verständlich werden.

Auch Inkonsistenz, zum Beispiel im Design, spielt hier eine große Rolle, weil es ohnehin mentale Kapazitäten benötigt, sich auf einer Website zurechtzufinden. Je inkonsistenter, desto anstrengender wird es (ein Hoch auf gutes UI- / UX-Design!).

Schlussendlich kann es für einige Menschen außerdem schwierig sein, wenn deine Seite sie zu kognitiven Leistungstests herausfordert. Dabei geht es zum Beispiel um CAPTCHAs, die uns zum Rechnen auffordern und uns fragen, was 25 mal 1245 ergibt. Auch das Merken von Passwörtern ist hier ein gängiges Problem. (Wenn wir ehrlich sind, kann ohnehin niemand ohne seinen Passwortsafe überleben!).

Digitale Barrierefreiheit – Nicht nur für Menschen mit Behinderung

In der Barrierefreiheits-Community gibt es einen beliebten Satz: Digitale Barrierefreiheit ist für 10 % der Menschen unerlässlich, für 30 % wichtig, für 100 % hilfreich.

Was soll das heißen? Ganz einfach: Digitale Barrierefreiheit ist eben nicht nur für Menschen mit dauerhaften Behinderungen nützlich. Barrierefreie, digitale Anwendungen bieten eine angenehmere Nutzungserfahrung für uns alle, in allen Lebenslagen. Neben permanenten Beeinträchtigungen gibt es nämlich auch temporäre und situative Einschränkungen, die uns schneller treffen, als wir denken.

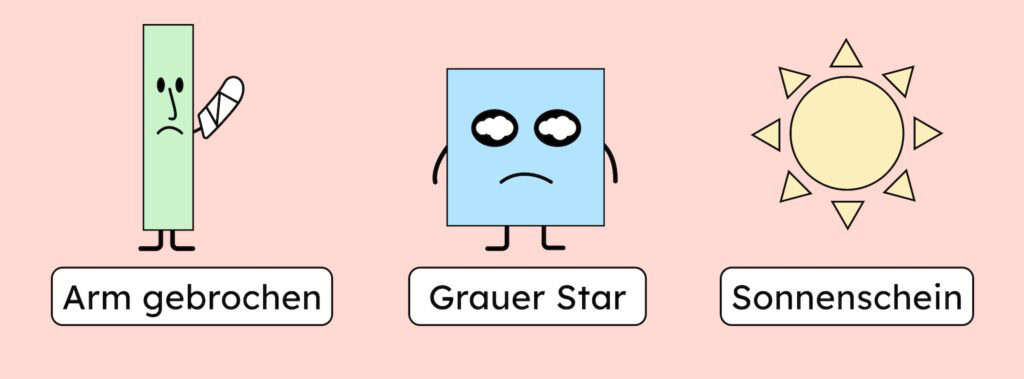

Stellen Sie sich vor, Sie haben sich den Arm gebrochen oder auch nur eine Entzündung im Handgelenk. Plötzlich können Sie Ihre Maus nicht mehr so gut benutzen, und jede Website, wird jetzt auch für Sie zur Herausforderung. Oder vielleicht haben Sie durch eine Augen-OP oder den grauen Star vorübergehend Sehprobleme und sind auf den Einsatz von Sprachsteuerung oder Screenreader angewiesen. Solche temporären Einschränkungen erschweren die Nutzung nicht barrierefreier Anwendungen oder machen sie länger unmöglich.

Sie müssen aber gar nicht für einen längeren Zeitraum außer Gefecht gesetzt sein, um von digitaler Barrierefreiheit zu profitieren. Nehmen Sie einen sonnigen Tag. Sie stehen draußen, Ihr Smartphonedisplay blendet Sie gnadenlos und die Risse in Ihrer Bildschirmschutzfolie sind auch noch nicht behoben. Aber zum Glück hat der Text auf der Webseite einen hohen Kontrast, sodass Sie den Inhalt immer noch klar erkennen können. Kleine Dinge, große Wirkung.

Das sind alltägliche Situationen, in denen wir dankbar für barrierefreie Websites sind, auch wenn wir keine dauerhaften Behinderungen haben. So sorgt digitale Barrierefreiheit dafür, dass Websites für Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen zugänglich bleiben – egal, ob diese Bedürfnisse dauerhaft, vorübergehend oder einfach der Situation geschuldet sind.

Am Ende profitieren also nicht »nur« die 10 % der Menschen mit Behinderungen von einem barrierefreien Web, sondern alle. Denn wir alle geraten eines Tages mal in eine Lage, in der wir diese Zugänglichkeit benötigen – sei es durch einen gebrochenen Arm oder blendende Sonne. Deshalb ist digitale Barrierefreiheit nicht nur eine nette Option, sondern eine kluge Investition in ein besseres und inklusiveres Internet für alle!