Update vom 3.6.2025: Mittlerweile gibt es einen Podcast von Daniela und Johannes Mairhofer dazu: Episode 077 – Daniela Schubert und barrierefreie Emojis

ASCII-Kunst und Emoticons

Neben den Emoticons gab es ASCII – den American Standard Code for Information Interchange. Aus dem Code entstand eine eigene Zeichensprache. Eine Übersichtsliste der ASCII-Zeichen findest du hier.

Und damit beginnt die erste Problematik im Bereich Barrierefreiheit: Eine Zeichensprache bedarf einer Übersetzung. Wer die Übersetzung nicht kennt, keinen Zugang zu einer Übersetzung hat und auch die aufeinanderfolgenden Zeichen nicht als entsprechende Symbolik übersetzen kann, wird ausgeschlossen.

Für Menschen, die auf die Nutzung von Screenreadern angewiesen sind, kommt erschwerend das Vorlesen als Zeichen hinzu, das den Code-Befehl vorliest oder die Symbolik gar nicht erkennt. Damit können Texte zu Ratespielen werden, statt einen wichtigen Informationsgehalt weiterzugeben.

ASCII und Emoticons richtig kennzeichnen

Für Menschen, die Inhalte nicht visuell wahrnehmen, wird ohne dein Zutun in diesen Fällen nichts Verständliches über assistive Technologien ausgegeben. Die gute Nachricht: Du kannst diesen Zeichenketten selbst einen Sinn geben. Verwende dazu ein Aria-Label in Kombination mit dem Role-Attribut. So können assistive Technologien deinen Inhalt weitergeben und sie werden unter anderem Screenreader-tauglich.

<span aria-label="lächeln" role="img"> :) </span>Diese Attribute kannst du in der Regel nur setzen, wenn du Zugriff auf den Code hast. Darum solltest du in Social Media und Text-Messengern auf Emojis setzen.

Emojis und Smileys

Inzwischen ist das Jahr 2024 und Grafiken, Symbole und Darstellungen im Internet haben sich deutlich verändert. Von den ersten Emojis, also der Fortführung von Emoticons in spezifischere Grafikdarstellungen, hin zu einer Menge Auswahl an Symbolen in jedem Messenger, die Entwickler*innen und Designer*innen kontinuierlich erweitern.

Technische Barrieren

Emojis in Social Media und deinen Messengern haben ein Label, das von assistiver Technologie an User weitergegeben wird. Hast du Zugriff auf das HTML, kannst du das Label überschreiben:

Ich lächelte Sam an und sagte 👉🏾 🫶🏽.

<p>Ich lächelte Sam an und sagte

<span aria-label="du bist" role="img">👉🏾</span>

<span aria-label="wundervoll" role="img">🫶🏽</span>.

</p>

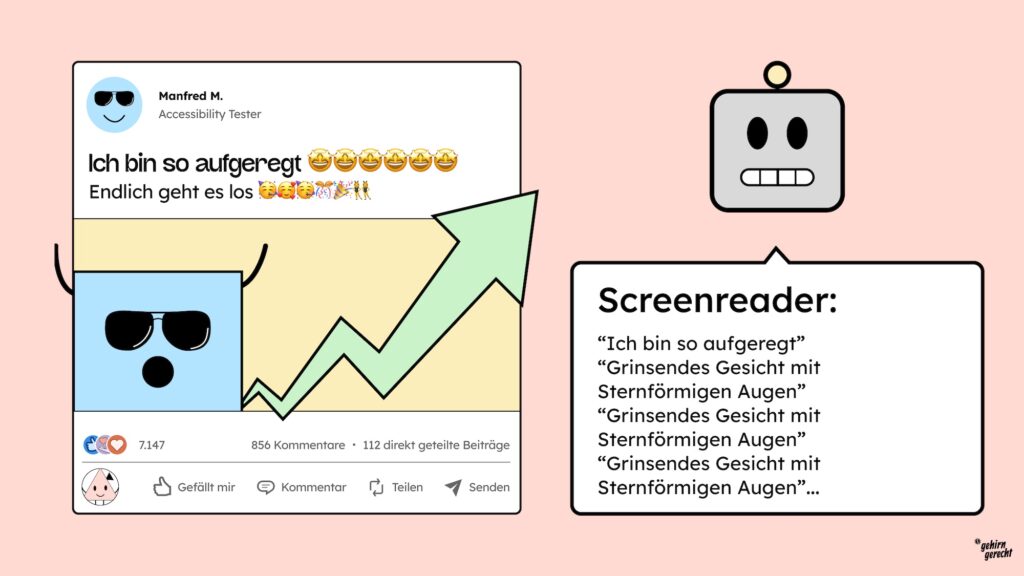

Auf Social Media ist das leider nicht möglich. Darum solltest du dir bei der Verwendung von Emojis auch der offiziellen Bedeutungen bewusst sein. Andernfalls werden assistive Technologien Unsinn ausgeben und deine Inhalte werden unverständlich.

Barrieren in der Kommunikation

Was Maschinen auslesen, ist das eine, die eigene Interpretation von Emojis etwas anderes. Insbesondere bei der Verwendung von Smileys mit den unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken können viele kommunikative Missverständnisse entstehen, weil Empfänger*innen eingezeichnete Mimik womöglich auf andere Art interpretieren, als die Sender*innen.

Hinzu kommt dabei noch die Dimension der Neurodivergenz. (= andere Gehirnfunktion, betroffen sind unter anderem Menschen mit ADHS, Autismus, Legasthenie, Dyslexie, Dyskalkulie, Migräne).

Viele neurodivergente Menschen haben – je nach Ausprägung und Spektrum ihrer Neurodivergenz – Probleme, Gestik und Mimik intentionsgerecht zu interpretieren. Darüber hinaus gilt auch die Umkehr: Gestik und Mimik von neurodivergenten Menschen kann oft von neurotypischen Menschen zur Misinterpretation führen.

Ursachen, Gestik und Mimik vermeintlich falsch zu interpretieren gibt es verschiedenste, darunter

- tradierte Glaubenssätze (zum Beispiel geprägt durch veraltete Literatur, Benimmregeln oder ähnlichem)

- die eigene Sozialisiation (Lernen von bestimmten Verhaltensweisen)

- kulturelle Prägung (Gestik und Mimik kann sich in der Bedeutung länderübergreifend beispielsweise unterscheiden)

- das Maskieren (Anpassung bestimmter Ausdrucksformen, um als neurotypisch wahrgenommen zu werden)

Die Übersetzung in metaphorische, also eine digitale Bildsprache kann damit eine große Herausforderung sein und braucht ebenfalls eine gemeinsame Übersetzung, ähnlich der oben erwähnten ASCII-Liste.

Doch selbst Listen, die Übersetzungen anbieten, sind zu vielfältig in der Auswahl, als dass sie sofort Abhilfe schaffen können. So sind „zusammen gelegte Handflächen“ sowohl ein Symbol für betende Hände als auch ein High Five, als auch ein Dankeschön. Mehr über die Deutung der zusammengelegten Handflächen ist auf Emojiterra nachzulesen.

Damit werden Emojis zu einer eigenen Fremdsprache, die zusätzlich gelernt werden muss. Das kann eine klare Herausforderung darstellen, im Bereich der Barrierefreiheit.

GIFs

GIFs (Graphics Interchange Format, zu Deutsch: Grafikaustausch-Format, technisch: übereinanderliegende, animierte Einzelbilder) erweitern das Angebot an bildhafter Kommunikation – im wahrsten Sinne des Wortes.

Technische Barrieren

GIFs sind nicht per se barrierefrei. Und das hat gleich mehrere Gründe:

Alt-Texte

Auf Webseiten, Social-Media-Kanälen und überall da, wo Kommunikation mit Bildern stattfindet, müssen im Regelfall Alt-Texte, also Beschreibungstexte, eingefügt werden (auf Webseiten hilft das auch der SEO-Optimierung). Die Alt-Texte lassen sich aktuell noch nicht auf allen möglichen Plattformen und in jedem Kontext zum GIF hinzufügen, sondern müssen in Messenger-Diensten beispielsweise getrennt beschrieben und als ergänzender Text dazu geschrieben werden. Diese Mehrarbeit kann hinderlich sein.

Der große Nachteil eines manuell ergänzenden Textes liegt darin, dass die Zuordnung zwischen GIF und Alternative nicht automatisch erfolgt. Assistive Technologie weiß, dass sie bei einem Alt-Attribut den Alt-Text lesen soll, wenn Nutzer*innen das GIF erreichen. Die manuelle Beschreibung muss selbst gefunden werden.

Animation

GIFs werden in den meisten Fällen in Dauerschleife abgespielt. Das lenkt viele Nutzer*innen ab und wird zu einem Problem, wenn das GIF länger als 5 Sekunden läuft. Dann muss es pausierbar sein.

Flackern

Bewegte Bilder – je nach Geschwindigkeit, Kontrast und Helligkeit – können sehr anstrengend für Menschen sein, die zum Beispiel ADHS, Autismus oder Epilepsie haben.

Gefahr der Stereotypisierung

Mit der Auswahl der zahlreichen GIFs besteht die Gefahr, Mimiken, Gestiken, Situationen und Ausschnitte nach Klischees auszusuchen. Das ergänzt Probleme mit der Barrierefreiheit um Diskriminierungsstrukturen, wie das digitale Blackfacing. Lesenswert dazu: Beitrag über digitales Blackfacing im Deutschlandfunk.

Wenngleich die Reproduktion von Stereotypen kein Teil von Barrierefreiheits-Kritierien ist, bleibt insbesondere in der bildlichen Sprache immer wichtig, die Frage zu beantworten: Was möchte ich zum Ausdruck bringen? Und wie kann das mein Gegenüber leicht, verständlich und diskriminierungsfrei verstehen?

Sprache und Metaphorik: Drei Handlungsempfehlungen für den Arbeitsplatz

Was sind nun mögliche Lösungen, um Bildsprache möglichst barrierefrei im Arbeits- und Organisationskontext zu verwenden? Dazu drei Handlungsempfehlungen.

Onboarding: Sprachguide

Jede Unternehmenssprache unterscheidet sich etwas, so auch die verwendete Bildsprache in der täglichen Kommunikation. So kann es in einer Organisation üblich sein, dass regelmäßig mit Smileys auf Nachrichten geantwortet wird, und in einer anderen in E-Mails niemals Smileys verwendet werden. Nicht nur innerhalb der Unternehmenskultur, sondern auch innerhalb der verschiedenen Kommunikationskanäle kann es dabei Unterschiede geben.

Es bietet sich an, zu den wichtigsten, verwendeten Begriffen und auch täglich verwendeten Smileys einen kleinen Sprachguide zu schreiben – so wie es auch Richtlinien zu Angaben der E-Mail-Signaturen und Design-Angaben, was Schriftarten und -größen gibt. Dieser Sprachguide hilft allen Neuankömmlingen sich zurechtzufinden, und den individuellen Sprachhabitus schnell zu lernen und zu verstehen.

Kommunikationskanäle am Arbeitsplatz (zum Beispiel Slack oder Microsoft Teams)

In vielen Organisationen werden bestimmte Kommunikationskanäle verwendet, zum Beispiel Slack oder Microsoft Teams. Der schriftliche Austausch bietet oft auch an, schnell mit Smileys oder GIFs zu reagieren. Der oben erwähnte Sprachguide kann hier Abhilfe schaffen, genauso wie die gemeinsame Festlegung auf bestimmte Smileys für bestimmte Reaktionen. Auch, wenn ein gemeinsames Regelwerk zu erstellen vielleicht erst einmal sehr statisch wirkt, schafft es dabei Transparenz für alle – im Einbezug aller Bedürfnisse. (Konkrete Fall- und Umsetzungsbeispiele gibt es dazu im Magazin Neue Narrative, Ausgabe 18, Thema: Sprache)

Im Fall von Video-Calls ist ein reger Gebrauch von Emojis und GIFs für Nutzer*innen störend, die einen Screenreader mit Vorlesefunktion nutzen. Das ist so, als würdest du mit jemandem sprechen und permanent grätscht eine andere Person rein, dass dieses oder jenes Emoji im Kanal gepostet wurde.

Social-Media-Postings

Smileys, Emojis und GIFs in Social-Media-Postings einzusetzen, bedeutet auch, sich der möglichen und bestehenden Hürde bildhaft zu kommunizieren und bewusst zu sein.

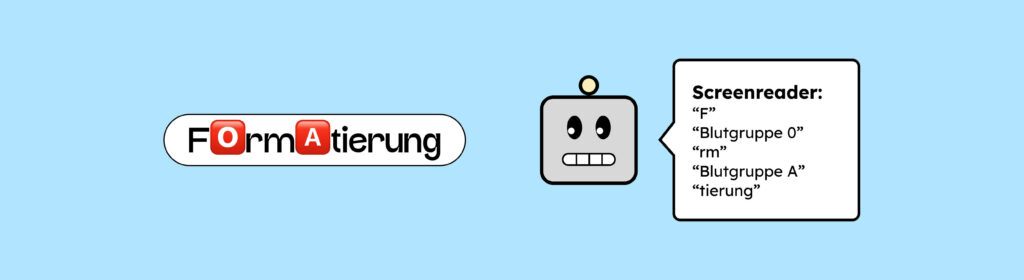

Neben dem Hinzufügen von ALT-Texten für GIFs ist es wichtig, Smileys entsprechend wenig einzusetzen. Sie sind keine Alternative zu Aufzählungszeichen, wie es oft auf LinkedIn zu finden ist und auch keine geeignete Alternative für Bio-Texte bei Instagram oder TikTok. Denn, wer möchte schon Beiträge vorgelesen bekommen, die lauten: „Doppelpunkt oranger Punkt Doppelpunkt Onboarding Doppelpunkt Sprachguide Doppelpunkt oranger Punk Doppelpunkt Kommunikationskanäle am Arbeitsplatz Klammer auf zum Beispiel Slack oder Microsoft Teams Klammer zu Doppelpunkt oranger Punkt Doppelpunkt Social Bindestrich Media Bindestrich Postings?”

Kurzum: Verwendet Aufzählungszeichen in Texten, egal, wie attraktiv oder hübsch Emojis auch für euch erscheinen mögen.